退休10余载,他不去城里养老,而是扎根偏远农村,带领数百名退休老同志为全乡有需要的老人提供养老服务。他积极探索农村互助式养老新模式,主导成立村级老年协会、乡老年服务中心,采取“一对一”“一对多”的方式与留守老人结对帮扶,积极践行“以老养老、互助养老”理念,协会还创办了老年食堂,让白果乡留守老人过上“养老在乡村、享乐在家门”的幸福晚年生活。

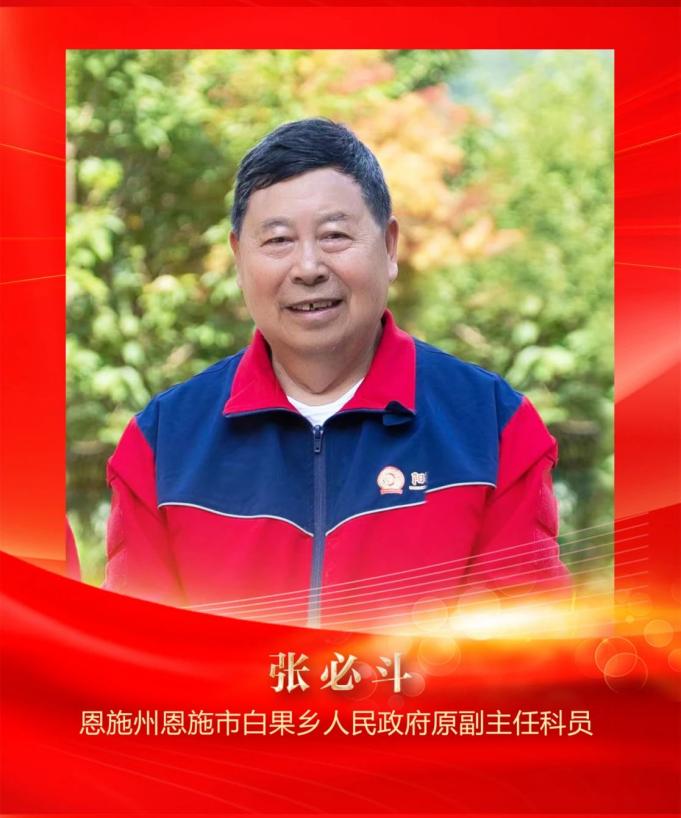

“全国敬老模范”张必斗:用“互助养老”点亮山村老人幸福晚年

现年75岁的张必斗当过“赤脚医生”、民办教师、农技员……1984年到白果乡政府工作后,他任职时间最长的是在各个村当党支部书记,村民亲切地叫他“斗书记”,这个称呼一直叫到现在。2008年,退休的张必斗回到老家白果乡两河口村,针对山区农村留守老人精神孤独、遇难事无人帮扶等问题,开始了破解农村养老难题之路上的艰难跋涉。

初心如磐:痴心破解山区农村养老难题

恩施州曾是全国14个集中连片特困地区之一,白果乡地处恩施州恩施市西南部,这里山高路远,地少物薄,是典型的边远乡村。为了改善生活条件,青壮年劳力常年在外务工,村里留守老人的养老问题成为全乡的一大难题。

2010年,两名老人的悲惨遭遇像两记重锤,狠狠砸在了张必斗的心头。见天坝一名独居老人干农活时摔伤,自己爬回家睡了一天一夜。还有一名独居老人生病没有及时就医,最后送医抢救无效死亡。

“看到那些老人无助的样子,我心里就像被刀割一样。”张必斗回忆道,“我不能眼睁睁看着他们这样下去,我得做点什么。”于是,他决定在老家两河口村搞起“养老实验”。他发动有帮扶能力的村民结对帮扶有困难的留守老人,也与乡、村干部一起推动实施农村集中供养养老模式,但均因养老理念差异、需求不匹配、愿望不一致以及故土难离等因素而有始无终。

这一失败,引发了张必斗的深深思考。在实地走访中,张必斗发现村里的留守老人主要分为“互补”的三类:一类是普通老人,他们逐渐丧失劳动力,但仍担负农业生产与扶持照顾孙辈的重任,生活压力大、需要照顾,约占老年群体的70%;另一类是家庭条件好、身体健康、有一技之长、乐于奉献的年老村民,约占老年群体的20%;还有一类是部分退休老人,主要是老党员、老干部、老教师等,他们生活虽无忧,但退休后心理有落差,需要实现价值的平台和机会。这三类人在需求上互补性很强,如果将这三类老人组织起来开展以“老”养“老”、互助养老,既可实现需求上的双向满足,又可发挥好“近邻”和“熟人”优势,避免互助中沟通难、理解难、交心难、信任难等棘手问题,同时还可满足老人们就地养老、就地服务的愿望,想到这一点,张必斗有些喜出望外。

那么如何将这些老人组织起来开展以“老”养“老”、互助养老呢?经过多种探索,张必斗最终发现老年协会是一个很好的平台。作为老年人的互助组织,如果赋予它开展思想政治教育,维护老年人合法权益,组织为老服务,推动老年互助活动等内容,那么实现以“老”养“老”、互助养老不就有了组织主体和推进路径了吗?

2012年,在白果乡党委和政府的支持下,两河口村老年协会正式挂牌成立,张必斗任会长,他主导制定了协会章程,将以“老”养“老”、互助养老等内容作为重要条款写入其中,18名乡退休干部、退休教师等成为首批会员。在协会的组织协调下,会员们与留守老人“结对”帮扶、“互助”养老,积极帮助解决留守老人生产无人帮助、生活无人照顾、情感无处倾诉、遇急事无人搭把手的困难。

情暖桑榆:托起山村老人幸福晚年

为帮扶更多留守老人,张必斗四处奔走,宣传协会章程。同时,以“老”养“老”、互助养老理念所带来的诸多好处迅速得到群众的广泛认可和赞誉,大家看到了希望,纷纷要求加入协会,短短三年时间,协会会员由最初的18人发展到130多人。

2013年,两河口村老年协会升格为“老年服务中心”,各村相继设立老年协会,全乡12个村老年协会建设实现全覆盖。

为了将互助养老模式延伸至最偏远的村民小组,张必斗决定以小组或地理小区域为单位,建立“老年之家”,设立“家长”。2016年,两河口村秀水塘小组成立了全乡最早的“老年之家”。“老年服务中心——老年人协会——老年之家”,乡、村、组三级互助养老体系正式形成。截至目前,老年人协会已有会员133人,老年之家50个,在册成员达到244人,2246名老人多途径得到中心、协会关爱。

在长期的实践探索中,张必斗探索出“一学”(学政治、法律、技术等知识,让老人老有所学)、“二帮”(会员和老人“一对一”结对帮扶,让老人老有所依)、“三娱乐”(开展体育运动、节目表演等娱乐活动,让老人老有所乐)、“四结合”(结合村级发展、村容村貌、乡风文明、民主管理等内容发挥作用)、“五创新”(互助养老、协会管理方式等要不断创新)的农村互助养老模式,该模式已在恩施市、恩施州得到大力推广。张必斗为村里老人勾画的“养老不离家,离亲不离情,难事有人帮,享乐在家门”的晚年生活愿景已变为现实。

曾永志是最早入会的会员,退休前是当地兽医站兽医,他结的对子是74岁的夏朝国,两人的子女都在外务工。曾永志指导夏朝国发展养殖业,免费为其提供技术指导,夏朝国连续几年养殖收入达到6万元以上。2023年4月,曾永志听说“空巢”老人夏朝国、王顺菊夫妇,没有按点露面晒太阳,便心感不妙,他一边电话联系附近的会员前去探望,一边赶往他们家里,把两位煤气中毒的老人从死神手中拉了回来。

会员周源锡是乡司法所退休干部,他自购理发工具,常年为相对固定的26位老弱病残的五保户、低保户和部分行动不便老人上门义务理发。三年来,平均每年义务理发160多人次。

金龙坝村村民胡双梅,2014年因大儿子意外去世,精神不振,卧床一年多。金龙坝村前老年人协会会长李志伦知晓后安排协会老姐妹们轮流陪护,硬拖着胡双梅参加协会各项文艺活动。很快,胡双梅走出阴影,并成为村里文艺队的骨干。

见天坝村林家沟地处偏僻,留守老人居多,农忙后的老人们经常在晚上聚在一起拉家常,不少老人因为晚上回家没有路灯而摔伤,2024年12月见天坝村水田坝老年协会会员姚祖林知道后,自费近4000元为林家沟安装了30余盏路灯,照亮了老人们的回家路。

一段段结对帮扶、帮老助老为老的事迹,让当地父老乡亲颇为感动。截至2024年底,协会会员在全乡共结对帮扶老人2246人。

张必斗每年都要对协会会员结对帮扶情况进行考核和表彰,并将帮扶事迹突出的会员推荐到乡、市进行表彰,激励会员用心用情帮扶留守老人。会员家庭有红白喜事或是遇到困难,协会都会主动关心慰问。会员去世后,协会送上花圈并专门书写悼词悼念,让会员们都有一种归属感和荣誉感。

责任在肩:带领协会迈向更高处

做了一辈子群众工作的张必斗深知,要让老年协会长远发展,必须把协会活动与党委中心工作结合起来、与老百姓的切身利益结合起来。

村里甚至乡里的大小事中,都有张必斗和老年协会的身影。2015年11月,脱贫攻坚战打响,张必斗积极响应,带领会员们满怀激情地投入这场伟大战役中。五年间,420户留守老人在会员和志愿者的帮助下如期脱贫;疫情防控期间,张必斗组织会员“一对一”帮扶留守老人家庭,上门宣传疫情防控知识,安抚老人情绪,问医送药、买米送油。

近几年,为解决部分留守老人吃饭难的问题,张必斗带领会员以“国家出一点、爱心人士捐一点、老人劳动创造一点、家人出一点”的方式,试办老年食堂,深受群众欢迎和称赞。

最初,老年协会会员恪守60岁的年龄门槛,但协会会员年龄普遍偏大,心有余而力不足。张必斗提出让更多的“年轻人”以“志愿者”身份充实进来,协会会员与志愿者也结成对子,负责其教育管理,平常一起开展活动。全乡先后有400多名志愿者参与进来,协会变得更有生气也更有战斗力。

武汉大学、厦门大学等高校先后前往白果乡,调研“斗书记”的“养老经”。武汉大学的调研报告《空巢变蜂巢:积极应对农村人口老龄化的互助养老路径》指出:白果乡老年协会是一种“低成本、高福利”的互助养老模式,可满足会员情感及生产生活等多方面的互助需求,以及让会员得到发挥余热带来的价值认同等多重“福利”。

近些年来,张必斗荣获“全国离退休干部先进个人”“全国敬老爱老助老模范人物”“湖北省优秀共产党员”“湖北省离退休干部先进个人”“荆楚楷模”“湖北省先进老年协会会长”等各种荣誉,恩施市白果乡老年服务中心连续几年被评为“湖北省基层老年协会先进单位”各项殊荣,所获奖金中有的明确为表彰张必斗个人的,但他都上缴中心财务,在他心中养老事业更需要这笔资金。

“是党培养了我,能有机会为党和政府分忧、为农村养老事业做点事情,我感到无比幸福和自豪,只要还有口气在,我就要一直干下去!”

15年来,张必斗从未停下脚步。他走过数不清的山路,自掏腰包贴补了许多费用,为老人们解决了诸多困难。然而,老年朋友们脸上绽放的笑容,始终是他前行的动力。

中组部老干部局微信公众号

“离退休干部工作”

湖北省委老干部局微信公众号

“湖北老干部”

湖北省委老干部局官方客户端

“湖北老干部”小程序